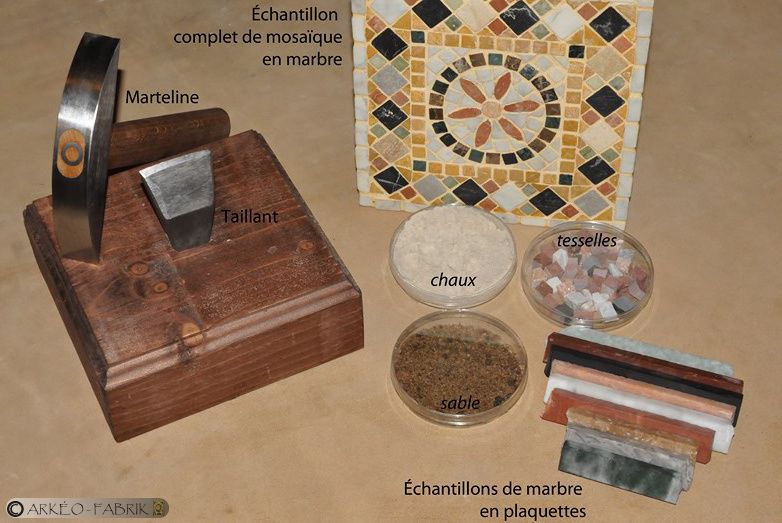

Quelques images de la mallette tissage réalisée en Avril dernier pour le site gallo-romain de Gisacum sur la commune du Vieil-Évreux dans l'Eure.

La mallette comprenait 2 petits métiers à tisser verticaux à une barre de lice, 2 kits complets pour l’initiation au tissage aux plaquettes (retrouver notre article de Mai 2014 pour plus de détails sur le tissage aux plaquettes) ainsi que des échantillons de plantes pour les teintures végétales et de fibres brutes.

Métiers à tisser verticaux à une barre de lice

Détails d'un métier à tisser avec navette et couteau de tisserand

Échantillons de plantes tinctoriales et de laines teintées

Échantillons de fibres végétales

Les fibres textiles peuvent être d’origine animale ou végétale. La laine de mouton est la fibre d’origine animale la plus couramment utilisée. Avant d’être filée, elle doit être lavée, puis cardée (démêlée). Ces opérations peuvent être réalisées à l’aide d’éléments végétaux, la saponaire pour le lavage et le cardère pour le cardage.

Saponaire (saponaria officinalis)

Le monde végétal offre également une multitude de plantes dont les fibres peuvent être utilisées pour le tissage. Les principales sont le lin, l’ortie, le chanvre ou le liber de tilleul (fins feuillets de fibres intercalés entre l’écorce et le bois de l’arbre).

Chanvre textile (cannabis sativa)

Dans presque tous les cas, la plante doit subir une opération appelée rouissage pour en extraire la fibre. Cette opération consiste à la faire tremper dans de l’eau claire afin de provoquer la dissolution de la pectine qui solidarise les fibres aux parties ligneuses de la plante.

Rouissage d'écorces de tilleul.

Écorces de tilleul après prélèvement du liber à gauche et liber de tilleul à droite.

Une fois rouies, les plantes sont battues pour extraire les fibres (teillage), nettoyées des résidus d’écorces et démêlées (cardage).

Teillage de tiges de Grande Mauve (malva sylvestris).

Fibres d'ortie (Urtica) après de le teillage.

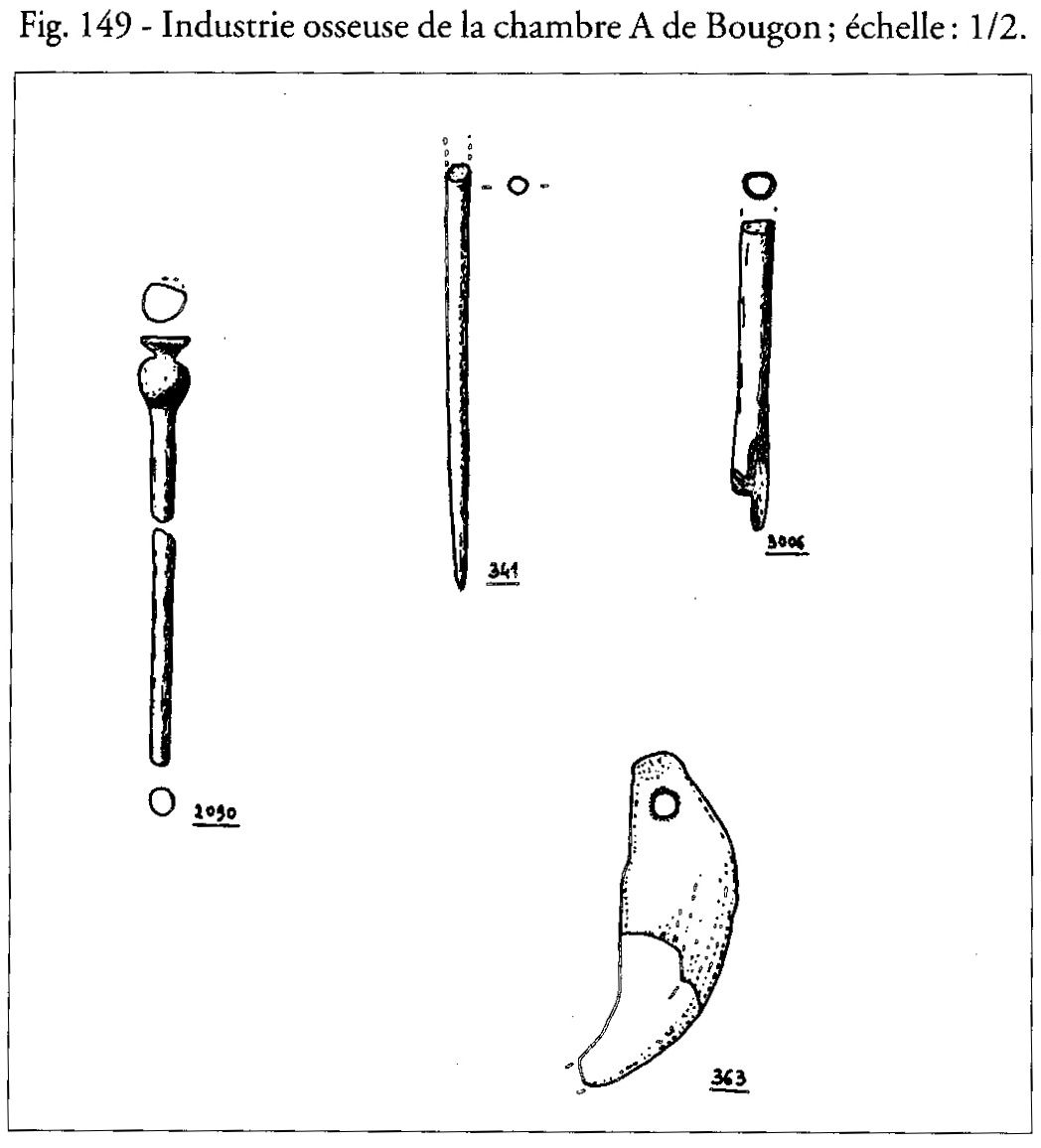

Les fibres extraites doivent ensuite être soumises à un patient travail de filage, pour créer un fil solide en torsadant la fibre sur elle-même. Durant les périodes préhistoriques et antiques, le filage est réalisé grâce à une petite tige de bois - le fuseau – auquel est fixée une fusaïole, sorte de poids, en terre cuite, pierre, os, ou métal. La fusaïole, par son poids, va aider à maintenir le fuseau vertical et augmente son mouvement d'inertie lors de la rotation. En fonction de la taille et de l’inertie de la fusaïole, il sera possible de fabriquer du fil plus ou moins fin.

Fusaïole et fuseau, lin et chanvre filé, d'inspiration néolithique.

Fusaïole et fuseau de laine filée, d'inspiration âge du Fer.

Filage de la laine au fuseau et fusaïole, Togo, 2000. Cliché Chloé Albaret.

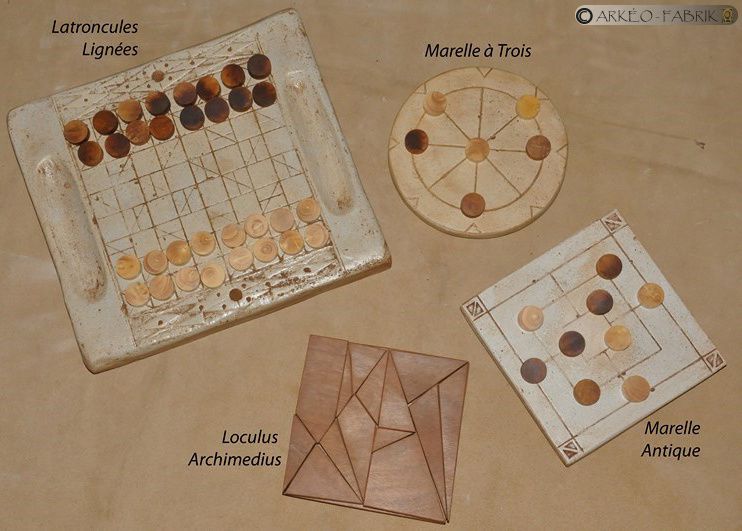

Le tissage permettra ensuite d’obtenir des tissus en croisant des fils. Fils de chaîne et fils de trame formeront ainsi un ensemble solide. Les fils de chaîne doivent être tendus afin d’y insérer les fils de trame. Pour cela, les fils sont installés sur un métier à tisser. Il existe plusieurs sortes de métiers à tisser. Un des plus rudimentaires est le métier à poids où les fils de chaines sont lestés par des pierres ou des pesons d’argile. Dès le Néolithique, ce métier se complexifie avec une barre de lice qui permettra de séparer d’un simple geste un fil de chaine sur deux. A l’Âge du Fer, les lices se multiplient et permettent la réalisation de motifs complexes.

Tissu de lin et laines teintées (teintures végétales) réalisé sur un métier vertical à une barre de lice.

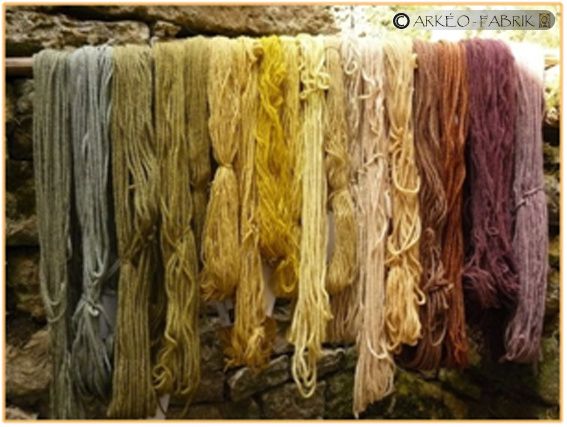

Durant la Préhistoire, la Protohistoire et l’Antiquité, la teinture, qui consiste à colorer les fibres, les écheveaux ou les tissus, est essentiellement réalisée à l’aide de plantes. On utilise pour cela deux procédés : la fermentation (teinture à froid) ou la décoction (teinture à chaud). Selon les plantes, on peut utiliser les fleurs, les feuilles, les baies, les écorces ou les racines. Certaines plantes s'utilisent fraîches, d'autres sèches. La couleur obtenue dépend du support à teindre, de la quantité de plantes, de leur maturité, de la durée du bain, du contenant utilisé, de la qualité de l'eau... On obtiendra par exemple des couleurs allant du jaune au vert avec de la gaude (reseda luteola), du rouge à l’orange avec la garance (rubia tintorum), une grande palette de marrons avec l’écorce ou le brou de noix (junglans regia), du violet avec le sureau (sambucus nigra) ou encore du bleu, avec le pastel (isatis tinctoria).

Écheveaux de laine teintés (teintures végétales).

/image%2F0547183%2F20170201%2Fob_a76e12_dsc-6418-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20170201%2Fob_903302_bronze-gaulois-age-du-fer-sanglier-joe.jpg)

/image%2F0547183%2F20240311%2Fob_595420_ceram-saint-thibery-3-copier.jpg)

/image%2F0547183%2F20240318%2Fob_b3568b_5-ceramique-neolithique-2.JPG)

/image%2F0547183%2F20240318%2Fob_a09b37_5-ceramique-neolithique-4.JPG)

/image%2F0547183%2F20150915%2Fob_d76b50_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_63b6c6_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_71a575_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_06e32a_formation-silex-2015-031-copier.jpg)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_89d482_taills-silex-feu-flintknapping-firemak.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_ea694b_taills-silex-feu-flintknapping-firemak.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_4fe258_taills-silex-feu-flintknapping-firemak.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_bdaf77_taills-silex-feu-flintknapping-firemak.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_4993e3_taills-silex-feu-flintknapping-firemak.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_7a71b1_taills-silex-feu-flintknapping-firemak.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_f47eac_taills-silex-feu-flintknapping-firemak.JPG)

/image%2F0547183%2F20150915%2Fob_f67d4d_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_be9c4f_expe-bigpots-03-2015-4-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_fefea3_expe-bigpots-03-2015-8-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_996a81_stage-poterie-prehistorique-grandes-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20150915%2Fob_ab2371_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_c5d1e8_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_94aa80_stage-poterie-prehistorique-grandes-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_1a1648_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_5b5b68_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_c58d6a_stage-poterie-prehistorique-grandes-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20150915%2Fob_f3138a_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_a409c3_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20150915%2Fob_e5b8a5_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_7a118f_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_c4fc43_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_9f28da_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_c8eaec_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20150915%2Fob_ea78ef_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_a51936_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20150915%2Fob_86a9a2_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_5a23c4_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_178d7c_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_13e503_ateliers-prehistoire-silex-poterie-j.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_1be050_tetes-gallo-romaines-bronze.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_3f3ab7_6-coulees-rauranum-fete-de-la-scien.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_c5c395_6-coulees-rauranum-fete-de-la-scien.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_17e130_6-coulees-rauranum-fete-de-la-scien.JPG)

/image%2F0547183%2F20150515%2Fob_236960_briquet-pistolet-parotin-3.jpg)

/image%2F0547183%2F20221206%2Fob_93ce23_briquet-pistolet-parotin-4.jpg)

/https%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2FrenderIssueCoverThumbnail%2Fbspf_0249-7638_1937_num_34_7.jpg)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_477987_harpon-nemours-2020-3-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_77c5f8_harpon-nemours-2020-4-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_192462_harpon-nemours-2020-1-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_dcdeb7_harpon-nemours-2020-2-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_e40e39_harpon-nemours-2020-5-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_aa6e8a_harpon-nemours-2020-6-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240308%2Fob_e77e1c_harpon-mesolithique-bois-de-cerf-peche.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_5ce24b_dsc-8795-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_3e1d01_industrie-osseuse-bone-tools-1.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_74e348_industrie-osseuse-bone-tools-3.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_8b9d42_dscn2341-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240308%2Fob_867c7c_faucille-columnata-silex-paleolithique.JPG)

/image%2F0547183%2F20240308%2Fob_6456e4_faucille-de-columnata-sur-cote-de-rumi.png)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_6e7dcf_industrie-osseuse-mesolithique-mesolit.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_a2d353_industrie-osseuse-mesolithique-mesolit.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_877177_industrie-osseuse-mesolithique-mesolit.JPG)

/image%2F0547183%2F20240307%2Fob_1fd2aa_industrie-osseuse-mesolithique-mesolit.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_7c0348_pointe-composite-pas-a-pas-2.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_479f97_pointe-composite-pas-a-pas-3.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_b0152e_pointe-composite-pas-a-pas-5.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_c97cc0_pointe-composite-pas-a-pas-6.JPG)

/image%2F0547183%2F20240313%2Fob_9fd2ca_pointe-composite-pas-a-pas-1.JPG)

/https%3A%2F%2Fwww.alienor.org%2Fmedia%2Fmenu%2Fmenu_1.jpg)

/image%2F0547183%2F20141020%2Fob_789384_teillage-grande-mauve-textile.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_8832bb_teillage-grande-mauve-textile2.JPG)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_ee878c_fibres-orties.jpg)

/image%2F0547183%2F20221203%2Fob_8f9bc6_fuseau-et-fil-lin.JPG)

/image%2F0547183%2F20240311%2Fob_32bd4e_dsc-0105-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240311%2Fob_49b5fe_dsc-1021-copier.JPG)

/image%2F0547183%2F20240311%2Fob_74a97d_dsc-1024-copier.JPG)